経済的な困難に直面した事業主が従業員の雇用を維持できるように支援する「雇用調整助成金」。この助成金は、経済上の理由により、事業活動を縮小せざるを得ない事業主が実施する、休業などの雇用調整措置の費用を助成します。雇用調整助成金では、過去にコロナウイルス感染症の特例措置が、現在は令和6年の能登半島地震に関連した特例措置が行われています。

本記事では通常の助成制度の内容に焦点を当て、その利用方法や助成の詳細、令和6(2024)年の改訂点を紹介します。

▼▼▼日々配信中!無料メルマガ登録はこちら▼▼▼

メルマガ会員登録する

この記事の目次

雇用調整助成金とは

雇用調整助成金は、景気の変動や産業構造の変化などによって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が一時的な雇用調整を実施し、従業員の雇用を維持した場合に交付される助成金です。具体的には、従業員を対象とした「休業」「教育訓練」「出向」が助成の対象となります。

雇用調整助成金の支給要件

雇用調整助成金を受け取るためには、該当の事業主や取組が要件を満たしている必要があります。

対象事業主

対象事業主の主な要件は、以下の6つです。

| 対象事業主の主な要件 |

| 1.「景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由」によって、事業活動の縮小を行っている |

| 2.売上高または生産量などの指標の最近3か月間の月平均値が、前年同期に比べて10%以上減少している |

| 3.雇用保険被保険者数および受け入れている派遣労働者の最近3か月間の月平均値が、前年同期 と比べ、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上(大企業の場合は5%を超えてかつ6人以上)増加していない |

| 4.雇用調整の実施について労使間で事前に協定し、その決定に沿って雇用調整を実施する |

| 5.雇用保険適用事業主である |

| 6.労働局等の実地調査を受け入れる |

対象期間、日数

本助成金の対象期間と支給限度日数は、以下のとおりです。

| 対象期間 | 雇用調整を実施する、1年の期間 ・休業または教育訓練を行う場合は、該当の事業主が指定することができます ・出向を行う場合は、出向開始日から1年間です |

| 支給限度日数 | 1年間で100日分 3年で150日分 |

支給対象となる休業、訓練等

対象となる休業・教育訓練等の主な要件は、以下のとおりです。

| 1.休業 | ■労使間の協定によるもの ■事業主が自ら指定した対象期間内(1年間)に行われるもの ■休業手当の支払いが労働基準法第26条の規定に違反していないもの ■所定労働日の所定労働時間内において実施されるもの ■所定労働日の全1日にわたるもの、または1時間以上行われるもの |

| 2.教育訓練 | ■職業に関連する知識、技術を習得・向上させることを目的とする教育、訓練、講習等 ■事業所内または外で、受講者の所定労働時間の全日または半日にわたり行われるもの (OJTは対象外) なお、教育訓練の実施中に教育訓練以外の業務を実施することはできません。 短時間訓練については、個人ごとおよび日ごとに2時間以上行われる必要があります。 |

| 3.出向 | ■人事交流・経営戦略・業務提携・実習等を目的とせず、出向労働者を交換しあうものでもない ■出向労働者の同意を得ている ■出向元事業主と出向先事業主との間で締結された契約によるものである ■出向先事業所が雇用保険の適用事業所である ■出向元事業主と出向先事業主に独立性が認められる ■出向先事業主が一定の期間内に、当該出向者の受入れに際し、従業員を事業主都合により離職させていない ■出向期間が3か月以上1年以内であって、出向元事業所に復帰するものである ■出向の終了後6か月以内に、当該労働者を再度出向させるものでない ■出向元事業所が出向労働者の賃金の一部を負担している ■出向前の賃金と概ね同じ額の賃金を支払う ■出向元事業所において、雇入れ助成の対象となる労働者等を受け入れていない ■出向者の受入れに際し、自己の労働者について本助成金等の支給対象となる出向を行っていない |

受給額

助成金額は取組の種類、また「中小企業」と「それ以外」で異なります。それぞれの助成金額は以下の通りです。

【休業・教育訓練】

休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金に相当する額に、以下の助成率を乗じて得た額が助成されます。

■中小企業:2/3

■それ以外:1/2

ただし、1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額額(令和5年8月1日時点で8,490円)が上限です。

【教育訓練】

教育訓練を実施した場合、訓練費として、1人1日当たり1,200円を上記に加算します。

令和6年度の変更点

新たな規定が令和6年4月1日以降に開始する対象期間から適用されます。ただし、この規定は令和6年3月31日以前に対象期間を開始した事業主や、令和6年能登半島地震の特例を利用している事業主には適用されません。

※累計の支給日数が30日に達した判定基礎期間までは、上記と同様です。

※累計の支給日数が30日に達した判定基礎期間の次の判定基礎期間からは次のとおりです。

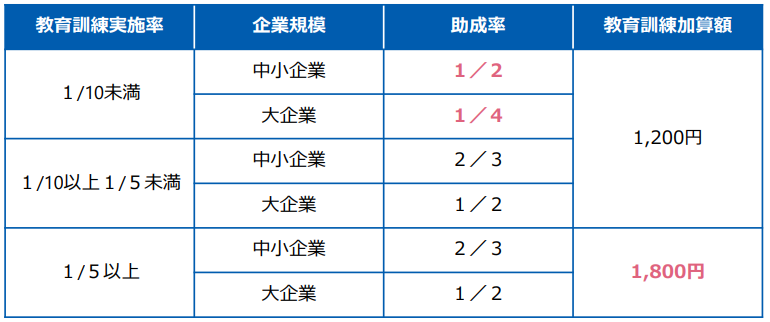

【助成率】

休業と教育訓練の合計日数において1/10以上教育訓練を実施する場合

・中小企業: 2/3

・大企業: 1/2

休業と教育訓練の合計日数において1/10以上教育訓練を実施しない場合

・中小企業: 1/2

・大企業: 1/4

【訓練加算】

休業と教育訓練の合計日数において1/5以上教育訓練を実施する場合

・1人1日あたり1,800円

休業と教育訓練の合計日数において1/5以上教育訓練を実施しない場合

・1人1日あたり1,200円

助成率と教育訓練加算の見直しの全体像は下の表を参照してください。

出典:令和6年4月から雇用調整助成金の制度が変わります

残業相殺

労働者を休業等させる一方、残業や休日出勤をさせた場合には労働者を休業等させずに働かせる必要性が新たに発生したことになります。残業相殺は休業等の延べ日数から、その残業や休日出勤をさせた分を控除する仕組みです。

【例】

所定労働時間1日8時間の事業所で10人の労働者が10日ずつ休業するいっぽう、4人が別の日に5日間にわたり各日2時間の所定外労働等をしていた場合

■休業等延べ日数

所定外労働等がなかった場合、10人×10日゠100人日

■所定外労働等の延べ日数

4人×5日×2時間÷1日 (8時間)=5人日

雇用調整助成金の助成対象休業等延べ日数

100人日-5人日=95人日

併給調整

以下の場合は、本助成金の支給対象外です。

■同一の教育訓練について、他の助成金を受給している場合

■同一の賃金等の支出について、他の助成金を受給している場合

雇用調整助成金の受給手続き

それでは雇用調整助成金の時給手続きについて見ていきましょう。手続きの流れと計画届について、まとめました。

手続きの流れ

手続きの流れは、以下のとおりです。

| 手続きの流れ |

| 1.雇用調整の計画 |

| 2.計画届の提出 |

| 3.雇用調整の実施 |

| 4.支給申請 |

| 5.労働局における審査・支給決定 |

| 6.支給額の振込 |

計画届

「休業等実施計画(変更)届」(出向は「出向実施計画(変更)届」)に必要な書類を添付し、都道府県労働局またはハローワークへ提出してください。事前に計画届の提出のなかった休業等については、本助成金の支給対象となりません。

計画届の提出は支給対象期間 (出向の場合は支給対象期) ごとに行います。提出の期日は休業等を開始する日の前日までです。ただし初回の届出の場合は、休業等の初日の2週間前までをめどに提出してください。

支給申請

「支給申請書(休業等)」(出向の場合は「支給申請書(出向)」) に必要な書類を添付し、都道府県労働局またはハローワークへ提出してください。

支給申請も支給対象期間 (出向の場合は支給対象期) ごとに行います。申請の期日は支給対象期間 (出向の場合は支給対象期) の末日の翌日から2か月以内です。なお、申請の期日の末日が行政機関の休日である場合は、その翌日が締切日となります。提出は、締切日必着です。締切日を1日でも過ぎると、支給申請書を受け付けることができませんので注意してください。

まとめ

雇用調整助成金は、経済的な困難に直面して事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の雇用を維持するために一時的に休業や教育訓練、出向を行った際に、その費用の一部を支援する制度です。

特に令和6年4月からは、リ・スキリングを通じて労働者のスキル向上を促進する観点から、教育訓練をより積極的に行う選択が支援されるよう制度の見直しが行われました。

これにより、事業主は労働者を休業させる代わりに、スキルを高めるための訓練に注力しやすくなり、長期的な企業の競争力強化にも繋がることが期待されます。

参考:雇用調整助成金