2023年(令和5年)8月に、最低賃金(時給)の改定額が全都道府県で確定しました。物価高の影響を受けて、全国加重平均での引き上げ額は43円と過去最高になりました。特に注目すべきは、最低賃金が「1千円を超える」都府県が増加した点です。現在1千円を超えている都府県は東京と神奈川、大阪で、新たに埼玉、千葉、愛知、京都、兵庫が1千円を超えるようになりました。さらに、地方では人手不足や働き手の流出を防ぐ目的で、国が示した目安額を大幅に上回る県も多く見られました。

今回の記事では、最低賃金の引き上げに関連して、生産性の向上を支援することで賃金引き上げの推進を可能にする「業務改善助成金」をご紹介します。最低賃金引き上げといった難しい課題に対して、助成金を有効に活用し企業の成長のきっかけにしたいとお考えの方はぜひチェックしてみてください。

この記事の目次

業務改善助成金とは?

業務改善助成金は中小企業・小規模事業者の業務の改善を国が支援し、従業員の賃金引上げを図るために設けられた制度です。

生産性向上のための設備投資(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)などを行い、事業場※内の最低賃金を一定額以上引き上げた中小企業・小規模事業者に対しその設備投資などにかかった経費の一部を助成します。

※事業場とは?

事業場の適用範囲は、原則として、同じ場所にあれば一つの事業場とみなしますが、例外として、労働状態が違う場合は別々の事業場とみなします。例えば、工場で生産にあたる労働者と工場内の食堂で食事を作る労働者は業態が全く異なる為、別々の事業場とみなすことになります。

また、本社と営業所が離れた場所にあった場合でも、営業所に常駐しているのは1人だけ・業務は営業のみ・管理的な業務は一切行っていない場合などは、一つの事業場とする事が可能です。もし会社が大きくなってきて、同じ建物の中にあっても、○○事業部と○○事業部といったように、業態が違い、かつ労働安全衛生法がより適切に運用できる場合は、2つの事業場としてみなすことができます。

業務改善助成金の対象者

事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内の事業場の中小企業・小規模事業者が対象です。以下の要件をすべて満たした場合に、事業場ごとに申請します。なお、過去に業務改善助成金を受給したことがあっても対象になります。

【支給要件】

(1)賃金引上計画を策定し、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げること

(2)引上げ後の賃金額を支払うこと

(3)生産性向上に資する機器・設備などを導入して業務改善を行い、その費用を支払うこと

(4)解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと

(3)について、

・単なる経費削減のための経費

・職場環境を改善するための経費

・通常の事業活動に伴う経費などは、除きます。

特例的拡充

上記要件を満たした上で、さらに次の内容に当てはまる場合は、助成上限額・助成率・助成対象経費について、特例的な拡充が受けられます。

| 条件 | 助成上限額の拡充 | 助成率の拡充 | 助成対象経費の拡充 |

|---|---|---|---|

| 事業場の事業場規模が一定未満である場合 | 有(30人未満) | ー | ー |

| 事業場の最低賃金が950円未満である場合 | 有 | 有 | ー |

| 事業主の事業状況(利益率)が特定基準を満たす場合 | 有 | ー | 有 |

| 「生産性基準」を満たした場合 | ー | 有 | ー |

特例的な拡充として、事業の規模や経営状況等に応じて、特定の条件を満たす企業に対してより手厚いサポートを行います。助成上限額や助成率が拡充されることで、資金面での支援が強化され、助成対象経費の拡充では、より広範な経費が補助対象となります。

業務改善助成金はいくらもらえる?支給金額は?

業務改善助成金は賃金・時給の引き上げと設備投資を行うことで、最大600万円が支給されます。具体的には、30円、45円、60円、90円といった申請コースごとに定める引き上げ額以上、事業場内最低賃金を引き上げた場合に、生産性向上のための設備投資等にかかった費用の一部が助成されます。なお申請コースごとに、引き上げ額、引き上げる労働者数、助成の上限額が定められています。まとめたものが下図になります。

出典:業務改善助成金

【特例事業者】

助成上限額の拡充は、特例事業者に該当し、引き上げる労働者が10人以上の場合に対象となります。また、助成対象経費の拡充については、物価高騰等要件に当てはまる特例事業者のみが対象となります。2024年(令和6年)度における特例事業者の要件は以下のとおりです。

(1)賃金要件

申請事業場の事業場内最低賃金が950円未満である事業者

(2)物価高騰等要件

原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1か月の利益率が前年同月に比べ3%ポイント以上低下している事業者

生産性要件とは

※2023年(令和5年)3月31日で生産性要件が廃止される労働関係助成金がありますが、業務改善助成金においては引き続き生産性要件が設けられています。

生産性を向上させた企業が業務改善助成金を利用する場合、助成率が割増しになります。

(助成率4/5から9/10へ、または助成率3/4から4/5へ割増し)

生産性要件は以下のとおりです。

(1)助成金の申請時の直近の会計年度における「生産性」が、その3年度前に比べて6%以上伸びていること、またはその3年度前に比べて1%以上(6%未満)伸びていること。

「生産性要件」の算定の対象となった期間中に、事業主都合による離職者を発生させていないことが必要です。また、「1%以上(6%未満)」伸びている場合は金融機関から一定の事業性評価を得ている必要があります。

(2)「生産性」は次の計算式によって計算します。

生産性=営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課/雇用保険被保険者数

生産性要件算定シートは下記リンクからご確認ください。

※厚労省HP

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137393.html

助成率

申請を行う事業場の引き上げ前の事業場内最低賃金によって、助成率が変わります。

【助成率の拡大について】

・申請事業場の事業場内最低賃金額が900円未満又は920円以上950円未満であれば、3/4より高い助成率が受けられます。

・生産性要件に該当した場合は、( )書きの助成率が適用されます。

■ 900円未満: 9/10

■ 900円以上 950円未満:4/5 (9/10)

■ 950円以上:3/4 (4/5)

業務改善助成金の支給額

活用例から、支給額を計算してみましょう。

【設備投資費用が300万円の場合の例】

ある事業所で、地域別の最低賃金が935円である中、事業場内の最低賃金を940円から1000円に引き上げた場合、事業場内最低賃金が940円なので助成率は4/5になります。

7人の労働者の最低賃金60円引き上げを行い、「60円コース・7人以上」の区分により、助成上限額は230万円です。

【支給額】

設備投資費用が300万円かかった場合の計算式は、300万円×4/5=240万円、となりますが、助成上限額が230万円のため、上限額を超える分は助成されません。この場合の支給額は230万円となります。

業務改善助成金2024年(令和6年)の変更点

2024年度の業務改善助成金に関する変更点は以下のとおりです。

| 変更項目 | 詳細 |

|---|---|

| 特例事業者要件と経費の特例 | 新型コロナウイルスの影響を受けた事業者向けの「生産量要件」が終了しますが、「賃金要件」と「物価高騰等要件」は続けられます。そして「生産量要件」または「物価高騰等要件」の事業者に許可されていた「関連する経費」の支援が終了します。(※車やPCなどの導入に関しては引き続き実施) |

| 申請回数と賃金引上げ方法 | 2024年度中の申請は1回のみ可能で、賃金引上げは1回のみが助成対象です。複数回の賃金引上げは助成から除外されます。 |

| 申請期限と事業完了期限 | 申請期限は2024年12月27日、事業完了期限は2025年1月31日まで。 |

2024年度の業務改善助成金の変更に適応するため、事業主の皆さまは、ご自身の事業状況を見直し、計画的に申請準備を進めてください。特に「関連する経費」の終了や賃金引上げ条件の変更は注意深く検討しましょう。

【関連する経費とは】

広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設など

業務改善助成金でパソコンも導入できる?

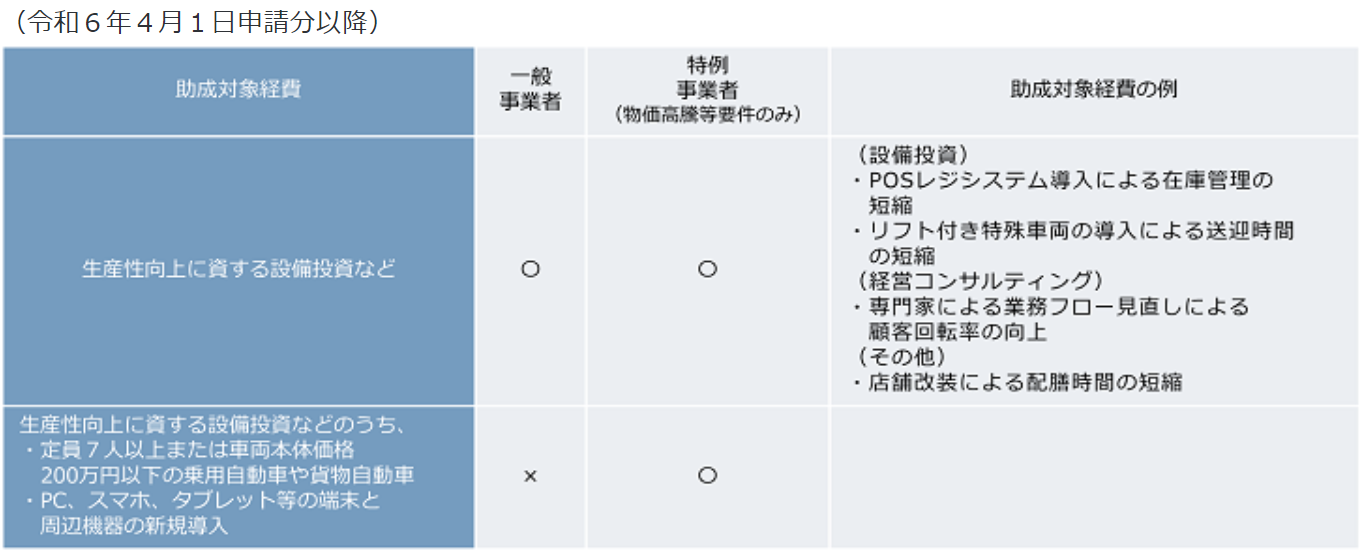

では実際に、どのようなものに対して助成金が過去に交付されているかをご紹介します。ポイントとしては、導入する設備や機器もしくはコンサルによってどのように業務改善が行われ最低労働賃金を上げることが可能なのかという点が申請時における計画のポイントとなります。

- POSレジシステム導入による在庫管理の短縮

- リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮

- 顧客・在庫・帳簿管理システムの導入による業務の効率化

- 専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上

上記以外にも、インクジェットプリンタや、受注管理システム、顧客管理システム、インターネット受注機能のホームページなどにも利用されています。

特例事業者のうち、物価高騰等要件に該当する場合は、通常、助成対象経費として認められていない以下の経費も対象となります。

- 定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車

- 貨物自動車

- パソコン、スマホ、タブレット等の端末及び周辺機器(新規導入)

出典:業務改善助成金

飲食業の取り組み例

『デリバリー拡充のためのコンサルティングと必要なシステム・機材の導入により売上拡大』

出典:令和4年度 業務改善助成金(通常コース)のご案内より抜粋

デリバリー販売を拡大し、揚げ物を短時間で調理し多くの注文を受けるため、助成金を活用してコンサルティングを受け「受注システム」「宅配用3輪バイク」「二層フライヤー」を導入。その結果、デリバリーの注文受付から配達までと、揚げ物調理の効率化により生産性が向上し、1人の従業員の時間給を100円引上げることができた。また、事業場内最低賃金を上回る従業員の賃金の引上げも実施した。

食洗機も助成金の対象になる?

手作業での食器洗浄は、作業効率が悪く時間がかかります。そこで、食洗機を導入して、作業時間を大幅に短縮し、作業効率の向上を図ったという例もあります。

食洗機の導入というと、まず飲食業を思い浮かべますが、、配達飲食サービス業やホテル業のほか、医療・福祉の現場でも食洗器の導入事例がありました。

参考:業務改善助成金業種別事例集(宿泊業・飲食サービス業編)

参考:業務改善助成金業種別事例集(医療・福祉編)

業務改善助成金の申請から入金までの流れ

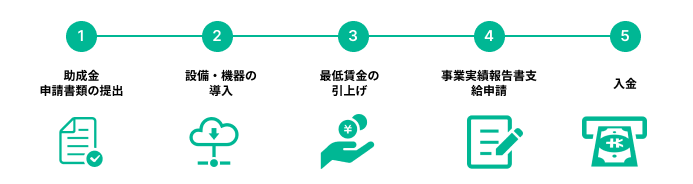

【STEP1:助成金交付申請書を労働局に提出】

事業改善計画と賃金引上げ計画を記載した交付申請書(様式第1号)を都道府県労働局に提出。内容が適正と認められれば助成金の交付決定通知が届きます。

↓

【STEP2:設備・機器の導入などで生産性を向上】

生産向上、労働能率の増進が図られる設備投資などを行い、業務の効率化を目指します。

↓

【STEP3:事業場内の最低賃金を引上げ】

事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げます。

↓

【STEP4:事業実績報告書を提出】

業務改善計画の実施結果と助成金対象経費の支払い結果、賃金引上げ状況を記載した事業実績報告書(様式第9号)を労働局へ提出。内容が適正と認められれば助成金額の確定通知が届きます。

↓

【STEP5:入金】

確定通知を受けたら、支払請求書(様式第13号)を提出します。

業務改善助成金スケジュール・いつまで

2024年(令和6年)の申請締切は12月27日となっております。また郵送の場合は必着となりますのでご注意ください。助成金は予算の範囲内で交付するため申請期間内に募集を終了する場合があります。

・申請期限:2024年12月27日

・事業完了期限:2025年1月31日

業務改善助成金の注意事項

原則として、交付申請書や交付決定通知書(STEP1に該当するもの)の提出前や通知前に実施したものに関しては、対象外になります。

【基本的な流れ】

(1)交付申請書を都道府県労働局に提出する前に設備投資等や事業場内最低賃金の引上げを実施した場合は、対象外となります。

(2)事業場内最低賃金の引上げは、交付申請書の提出後から事業完了期日までの間、いつ実施してもよいことになっています。

(3)設備投資等は、交付決定通知後に行う必要があります。

まとめ

多くの中小企業にとって、継続して費用の負担が増加する最低賃金引き上げは難しい課題です。今回ご紹介した業務改善助成金は、最低賃金引き上げに向けた国の中小企業・小規模事業者支援事業のうちの1つですので、このような助成金を活用して、生産性向上のための設備投資(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行いながらの賃金引上げに取り組んでみてはいかがでしょうか。

▼2024年 最低賃金引き上げについてはこちらの記事もご覧ください。